Travaux et Mémoires

-

Les réseaux de relations d’un homme de science au siècle des Lumières : Jean-Rodolphe Perronet (1708-1794)

Date de publication : 17-01-2015Auteurs :SOTTIAU EmilieActivité:chercheuseCe mémoire traite des réseaux de relations de Jean-Rodolphe Perronet (1708-1794) au XVIIIe siècle. Ces réseaux d’inventeurs et d’ingénieurs du corps royal des Ponts et chaussées, de membres de différentes académies françaises et européennes, comme l’Académie royale des sciences de Paris ou la Royal Society de Londres, se croisent ou s’entrecroisent.

-

Les lieux centraux : la traduction comme « normalisation » d'une théorie erronée

Date de publication : 16-01-2015Activité:chercheursLa thèse de Walter Christaller, Die zentralen Orte in Süddeutschland(1933), est de nos jours encore l’un des fondements théoriques les plus connus de la géographie et de l’aménagement spatial. L’acceptation internationale du système de ce géographe allemand perdure bien que des critiques fondamentales contre la véracité et la plausibilité du système des lieux centraux aient été formulées dès son apparition et se soient multipliées pendant les dernières décennies.

Le premier exposé : « Traduire Walter Christaller en fabricant des « cadavres exquis » montre comment une traduction tronquée et erronée de Die zentralen Orte in Süddeutschland en anglais de 1954 à 1966, utilisée ensuite par des locuteurs non anglophones, a contribué à l’institution internationale non contestée du système des lieux centraux comme une « science normale ».

Le deuxième exposé : « Traduction et fiction. L’internationalisation comme justification de la recherche sur les lieux centraux dans la république fédérale allemande » s’intéresse aux répercussions de l’acceptation internationale de cette prétendue théorie dans la recherche sur l’espace et l’aménagement spatial de la République fédérale. La promotion des lieux centraux est devenue, grâce à la loi d’aménagement de 1965, un but codifié de la politique de planification spatiale étatique ; elle garde de nos jours une grande importance. Bien que les chercheurs spatiaux et les aménageurs allemands n’aient pas été concernés directement par les traductions de la thèse de Walter Christaller, l’acceptation internationale du système élevé au rang de « modèle » a eu, pour ceux qui ont utilisé ce système après la guerre, une influence importante sur la représentation qu’ils se font d’eux-mêmes et sur sa transmission.

-

La logique Tout/Partie. Fondement scientifique d'un langage des géographies.

Date de publication : 11-10-2011Auteurs :NICOLAS GeorgesActivité:professeur honoraireTexte présenté le 11 février 1999 aux Quatrièmes Rencontres de Théo Quant et mis en ligne avec l’autorisation du responsable des Rencontres le 11 octobre 2011.

La logique Tout/Partie permet de comprendre comment les géographes fonctionnent et de comparer leurs raisonnements. Mais elle n'est pas un moyen pour tester directement les hypothèses causales ou les métaphores explicatives. La logique Tout/Partie fournit uniquement les quelques règles suivies par ceux qui pensent géographie à l'exclusion de toute conception a priori de la causalité scientifique. Elle peut donc servir de fondement à la construction d'un véritable "langage" géographique, moyen de communication entre les géographies et elle permet, par conséquent, de liquider le problème cyclique de l'unité des géographies.

En fournissant la possibilité de comparer des discours géographiques, la logique Tout/Partie offre l'opportunité de définir des entités spatiales comparables qui peuvent ensuite être retravaillées pour générer des objets quantifiables (ou non) et des hypothèses réfutables. On peut également formuler mathématiquement des théories qui permettent des axiomatisations propres aux différentes géographies.

Dès lors se dessine la possibilité d'ajouter une géographie science exacte à toutes les autres géographies. Ces dernières ne disparaîtraient pas pour autant mais il existerait un moyen de faire communiquer toutes les géographies sans être obligé de faire appel à une autorité divine, idéologique ou politique.

-

Le système des lieux centraux de Walter Christaller n’explique pas l’origine et le développement d’un réseau de villes en montagne

Date de publication : 13-09-2011Auteurs :NICOLAS GeorgesAuteurs :RADEFF AnneActivité:professeurs honorairesCes deux diaporamas ont été présentés lors du colloque « Petites villes de montagne de l’Antiquité à nos jours », à Clermont-Ferrand (7-9 juin 2007). Ils font l’objet de deux articles portant les mêmes titres, qui seront publiés dans m’ouvrage suivant : Pierre CORNU, Patrick FOURNIER et Jean-Luc FRAY (éds.), Petites villes en montagne, de l'Antiquité au XXe siècle. Europe occidentale et centrale. Actes des colloques de Clermont-Ferrand (Juin 2007) et de Lyon (Août 2008), Clermont-Ferrand (Presses Universitaires Blaise Pascal, collection "Histoires croisées"), à paraître en 2012.

Premier diaporama : NICOLAS, Georges, « Conséquences de la fausseté mathématique du modèle géométrique du « système des lieux centraux » de Walter Christaller ».

Le modèle standard de la « théorie de la centralité » repose sur la « synthèse » de trois affirmations non démontrées : 1) August Lösch aurait « généralisé » le « système des lieux centraux » de Walter Christaller. 2) Walter Christaller et August Lösch raisonneraient dès le départ sur une « plaine homogène ». 3) Walter Christaller et August Lösch auraient en commun un « arrangement hexagonal » des sites de production et de vente.

Le « modèle » triangulo-hexagonal visualisant l’affirmation de Walter Christaller suivant laquelle la marchandise centrale « doit être » offerte dans une configuration triangulaire de lieux centraux en vertu de « principes » de fonctionnement, sans fournir la moindre démonstration géométrique, est mathématiquement faux.

En 1933 Walter Christaller n’est pas arrivé à vérifier que les lieux centraux d’Allemagne du sud (en y incluant Strasbourg !) se localisaient géographiquement en en vertu de ses « principes ». Or, il a réagi à cet échec en affirmant que si la réalité n’était pas conforme à sa théorie, c’était que la réalité n’était pas « normale ». Il a d’ailleurs participé à plusieurs tentatives de modifier la réalité par la force pour la « normaliser » en mettant ses idées sur l’aménagement au service du nazisme puis du communisme

Non seulement le prétendu « modèle christallérien » a fait faillite sur les plans mathématique et empirique mais encore la signification des circulations dans un système de lieux est loin de faire l’unanimité. Pourtant, l’interprétation « centrale » des circulations entre lieux habités hiérarchisés reste implicitement au cœur de certaines recherches, même quand on décide de ne plus employer les schémas géométriques de Walter Christaller. Or, le rejet de toute représentation géométrique est paradoxal puisqu’il existe une solution mathématiquement exacte du problème posé par Walter Christaller en 1933. Elle permet d’analyser, de classer et de représenter les relations entre « lieux centraux » en considérant que la distance entre « lieux centraux » n’est pas « optimale » mais « maximale » et que les lieux s’organisent en configurations géométriques irrégulières très variées autres que pyramidales régulières. Cette solution ouvre la voie à la formulation d’une autre théorie à partir de l’observation empirique et de l’évolution historique des lieux qui ne sont pas seulement « centraux » mais aussi « décentraux » dans le Pays de Vaud et la Suisse romande au Moyen-Age (deuxième diaporama).

Deuxième diaporama : RADEFF, Anne, « Réfutation du système des lieux centraux dans le pays de Vaud (Suisse) au Moyen Age : montagne (Jura, Alpes) et Plateau ».

On ne peut pas utiliser le système des lieux centraux de Walter Christaller pour comprendre la l’origine d’un réseau urbain au Moyen Age au Pays de Vaud (Suisse) dans un espace « mixte » de montagnes (jusqu’à plus de 1000 mètres) et de plateaux (entre 350 et 850 mètres). De surcroît, ce système ne permet pas de comprendre le développement historique du réseau urbain en Suisse occidentale où se trouve le Pays de Vaud.

Une ville, petite ou grande, ne se comprend pas seulement comme un lieu central entouré de son « Umland », le tout étant intégré dans une hiérarchie. Toute ville est en effet à la fois « centrale » et « décentrale », les deux étant indissociablement liés. Le rapport indissociable entre centralité et décentralité peut varier d’une époque à l’autre. Un critère « central » à une époque peut devenir « décentral » à l’autre et réciproquement, sans que, pour autant, l’un ou l’autre disparaisse complètement.

-

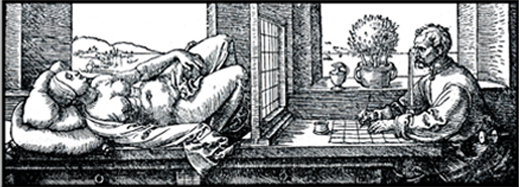

L’image(rie) à l’intersection des champs de l’histoire : mise à jour 2011.